清末三杰参与镇压的捻军起义是怎么回事?

文章图片

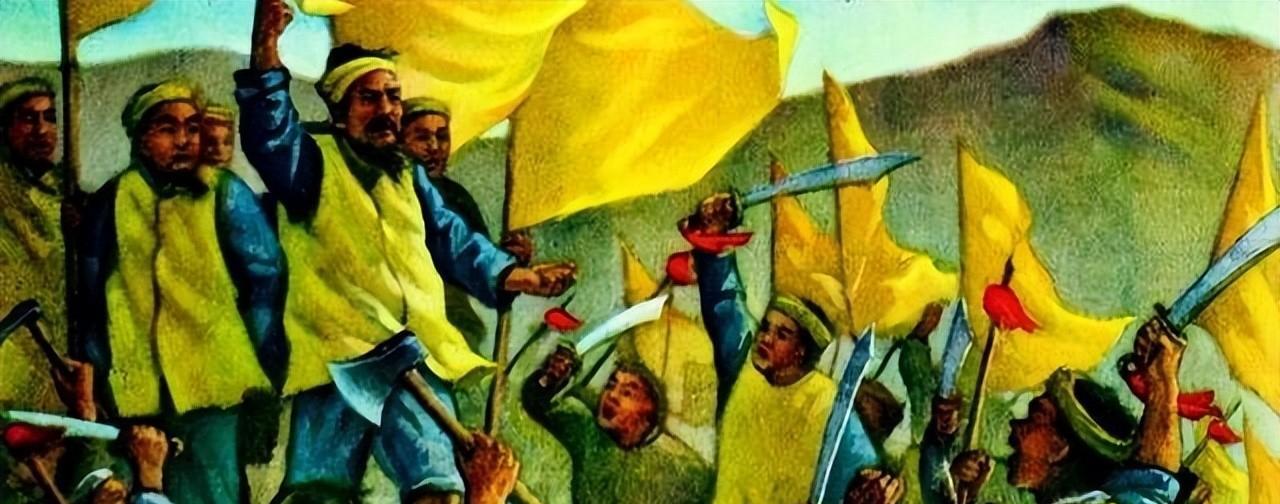

在清末农民运动中 , 影响最大的莫过于“太平天国” , 但也不仅仅只有“太平天国”一股力量在跟清政府做斗争 。 在黄淮地区 , 就有一股农民武装前后跟清政府斗争了18年之久 , 这股武装就是“捻军” 。

捻军的形成早在嘉庆年间 , 中国北方就有捻子活动 , 那么什么是捻子呢?“捻”字的含义是用手搓棉絮 , 使之成为一股绳 。 在皖北方言中 , “捻子”是指一股、一群、一伙的意思 。 三五成群就可以成为一捻 , 大的捻子也不过二三百人 。 “居者为民 , 出者为捻” , 开始的捻子也就是聚在一起抗捐、抗税 , 灾年比较多见 , 相当于群体性事件 , 清政府也没有在意 。 鸦片战争以后 , 政府加大了征税力度 , 生活无以为继的农民就组成了更大股的捻子 , 或武装贩运私盐 , 或武装抗捐抗税 , 清政府根本没有重视 。

转折点发生于1853年 , 当时太平天国占领南京 , 开始北伐 , 受到鼓舞的捻子军在1855年秋 , 各路首领会盟于亳州雉河集(涡阳) , 并推举张乐行为盟主 , 称“大汉明王” , 宣布信条 , 制定《行军条例》 。 自此 , 捻军正式形成 。

来源于网络

捻军的发展在雉河集会盟之时 , 就将捻军整编为五个旗:张乐行自领黄旗 , 兼黄旗总目;苏天福领黑旗 , 为黑旗总目;龚得树领白旗 , 为白旗总目;韩奇峰(老万)领蓝旗 , 为蓝旗总目;侯士伟领红旗 , 为红旗总目 。

刚开始的捻军 , 各自为战、互不统帅 , 张乐行虽为盟主 , 却不能有效调动其它四个旗的兵马 。 捻军会盟时人数已超十万 , 随人多势众 , 但却因为战斗力分散而未发挥出人数优势 , 反而被清军逐个击破 。

【清末三杰参与镇压的捻军起义是怎么回事?】咸丰六年(1856年) , 清军攻占雉河集 , 张乐行率领本部以及白旗镶边旗主孙葵心南下作战 , 占领淮河重镇三河尖 。 次年三月 , 围攻霍邱 , 与太平天国李秀成、陈玉成会师于霍邱城外 , 并接受其领导 。 洪秀全封张乐行为“沃王” , 但实际上捻军是“听封不听调” 。

在捻军与太平军携手作战后 , 清政府极为震怒 , 先后派胜保、袁甲三等人镇压捻军 。 捻军此时的战斗意志空前强烈 , 一路攻霍邱、克六安、打怀远、破定远 , 在江淮战场上横扫清兵 。 此时的捻军 , 达到了极盛时期 。 各路捻军捷报频传 , 人数也达到了数十万之众 。

来源于网络

捻军的分裂因为捻军成军之时就没有政治纲领 , 也缺乏奋斗目标 , 加之队伍成份也比较复杂 。 所以在取得些许成绩之后 , 想法就出现了差异 。 旗与旗之间、各旗内部都不同程度地发生了分歧 , 有的人愿意随张乐行一起同太平军并肩作战 , 有的人打算打回老家去 , 衣锦还乡 。 就这样 , 张乐行于1857年带着他的追随者跟着太平军渡淮南去;其余人则北回雉河集 。 这是捻军的第一次分裂 。

1862年 , 清军攻占太平天国重镇安庆和庐州(合肥) , 并逐渐包围天京 。 张乐行率部回到了雉河集 。 是年 , 僧格林沁率领八旗骑兵及直、鲁、豫、鄂、皖五省提供的兵力酣战于皖北地区 , 捻军屡屡战败 , 后只能固守围寨与清军周旋 。 期间有十几万人投降清军 , 捻军实力损失惨重 。 1863年 , 僧格林沁围攻雉河集 , 张乐行被叛徒出卖 , 全家被捕 , 张乐行及其二子被凌迟处死 。

来源于网络

1864年 , 太平天国首都天京陷落 , 遵王赖文光率残部北上 , 与捻军合并 , 成为捻军的首领 。 赖文光的加入 , 给捻军带来了新的改变 。 捻军从此以骑兵为主 , 步兵配合 , 流动作战 。 这种游击的战法 , 一度让清军吃尽了苦头 。

1865年五月 , 捻军在山东曹州设伏 , 一部将僧格林沁大军引入伏击圈 。 此战 , 清军精锐几乎被消灭殆尽 , 僧格林沁也被捻军杀死 。 清政府即命曾国藩为钦差大臣 , 清剿捻军 。 曾国藩在运河、黄河、沙河、贾鲁河一带分兵设防 , 采用“画河圈地”之策 。 捻军趁开封附近堤墙尚未筑城之机 , 发动突然袭击 , 打破了清军的围堵 。

1866年十月 , 捻军在许州(许昌)会商后 , 决定分为东捻和西捻 。 东捻由赖文光统领 , 西捻由张宗禹统领 。 这是捻军的第二次分裂 。

捻军的覆灭因曾国藩督师无功 , 清政府于1866年十一月初改任李鸿章为钦差大臣 , 督办剿捻事务 。 初到战场的淮军不适应捻军的游击战法 , 吃尽了苦头 。 李鸿章逐渐改变了战术 , 采用“扼地兜剿” 的战法对付捻军 。

1867年 , 李鸿章和山东巡抚丁宝桢以及英法雇佣军一起将东捻军围堵于山东境内的狭小地带 , 致使捻军的游击战法无法发挥 , 大部分被杀 。 赖文光突围后 , 率残部南下 , 被清军一路尾随厮杀 , 至1868年初 , 东捻军在扬州全军覆没 , 赖文光被杀 。 东捻军灭亡 。

自许州分兵后 , 张宗禹率西捻军一路杀入陕西 , 与太平天国陈得才部汇合 。 1867年 , 左宗棠奉旨入陕 , 平定回乱 。 左宗棠认为捻强于回 , 遂决定先剿灭捻军 。 张宗禹联合回民军 , 共同抵御清军 , 西捻军拜托被动局面 , 逐渐占了上风 。 正在此时 , 张宗禹接到东捻军求援信 , 于是率部东渡黄河去解围 。 经山西、河南 , 于1868年元月到达直隶保定 , 准备包围京城 , 来个“围魏救赵” 。 可他哪里知道 , 此时的东捻军已经败亡 。

在西捻军达到京畿之地时 , 清政府震动 , 将左宗棠、李鸿章等革职处理 , 并命各军进京勤王 。 在左、李的协力堵截下 , 西捻军只能在直、鲁边境一带活动 。 接着 , 左、李又采取“就地圈围”之策 , 将西捻军团团围住 。 六月初 , 西捻军与清军数次接战 , 均遭惨败 。 六月底 , 在转移途中 , 与清军主力遭遇 , 西捻军伤亡殆尽 , 张宗禹突围至徒骇河边 , 不知所终 。 西捻军灭亡 。

至此 , 历时18年 , 波及皖、豫、苏、鲁、陕等十个省区的捻军起义宣告彻底失败 。 晚清政府的腐败给百姓带来了沉重的负担 , 中国的老百姓 , 对于统治者有着极高的忍耐度 , 但凡有口吃的 , 谁会提着脑袋揭竿而起?

然而 , 捻军从一开始就没有政治纲领和目标 , 也没有一个强有力的领军人物 , 组织松散 , 缺乏有效管理 。 这些都为后世战争提供了宝贵的经验和教训 。

推荐阅读

- 清末,河北省南部严重旱灾、热病之后的悲惨景象,外国人有记录

- 《大博弈》大结局!汉大三杰各有际遇,步步为营尽显舍得智慧

- 新浪微博如何删除参与话题的人 新浪微博如何删除参与话题,新浪微博如何删除参与话题记录

- 文革中的京剧老艺人本想参与革命现代戏创排,但无奈被迫退出舞台

- 聚众参赌是否赌博罪 聚众赌搏没参赌的如何处罚,参与聚众赌博怎么处罚

- 部落冲突部落战如何让部分不参与挑战 部落冲突部落战如何让部分不参与,部落冲突部落战如何让部分不参与战斗

- 《大博弈》大结局:汉大三杰各自的最终结局,着实令人没有想到

- 用户购买手机的考虑因素 购买手机时 人们的参与程度如何,在购买手机时人们的参与程度如何

- 电商平台为什么要用参与模式做 电商平台为什么要用参与模式,电商平台为什么要用参与模式呢

- 参与电商联盟有什么条件要求 参与电商联盟有什么条件,参与电商联盟有什么条件吗