文章插图

作者:吴优

编辑:包永刚

2020年9月,曾经花费320亿美元买下Arm的软银宣布将以400亿美元价格将其出售给英伟达,这笔备受瞩目的收购案历经16个月,在多方阻力下以失败告终。

本周一路透社发布新闻称,英伟达收购Arm交易已经失败,软银方面开始计划Arm的首次公开募股。

两次售卖的价格之高昂,足以证明Arm给整个半导体带来的贡献是巨大的,但另一方面,卖了又卖的Arm,似乎也从某种程度上表明了自己的营收增长不如股东预期,陷入增长瓶颈。

【 卖身英伟达失败,10年掌舵人下马,Arm何错之有?】曾经让Arm引以为傲的IP商业模式,失灵了吗?Arm 的 IP 生意还能走多远?

卖了又卖,Arm 安身立命的根基动摇

当全球影视行业尚未树立起广泛的版权意识时,半导体界就早已经历精细化分工,诞生出将知识产权商业化的公司,通过将市场中的通用需求或技术热点、难点提取出来做成IP核,以授权(License)或版税(Royalty)的模式提供给芯片设计公司。

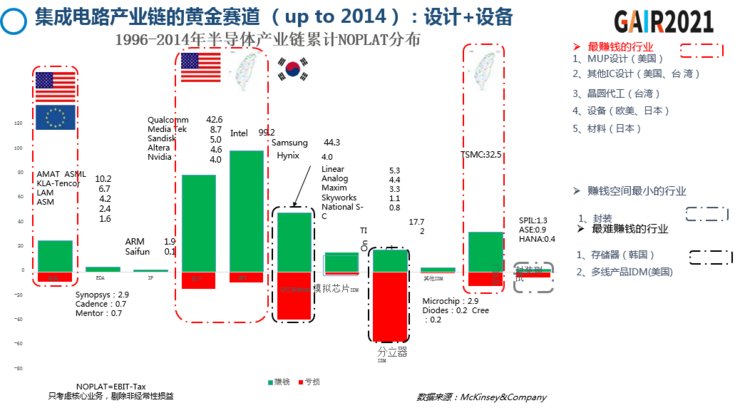

半导体IP授权的商业模式投入相对较少,但相应的,其市场规模也远比集成电路产业链上的其它环节小。据Makinsey&Company1996年至2014年集成电路产业链黄金赛道统计图显示,产业链上下游中,属EDA和IP公司市场最小、营业额低且增长缓慢。

文章插图

“IP 生意本身不是那么赚钱,这是由属性决定的。”一位半导体从业人员在和雷峰网交流时解释道。

如果将芯片设计生产过程与汽车制造过程进行类比,从矿石到汽车,每多加工一次,其附加值就会增加,因此,处于芯片产业链上游的EDA工具和IP核相较于晶圆厂和最终的芯片售卖,能够赚取的利润更少。

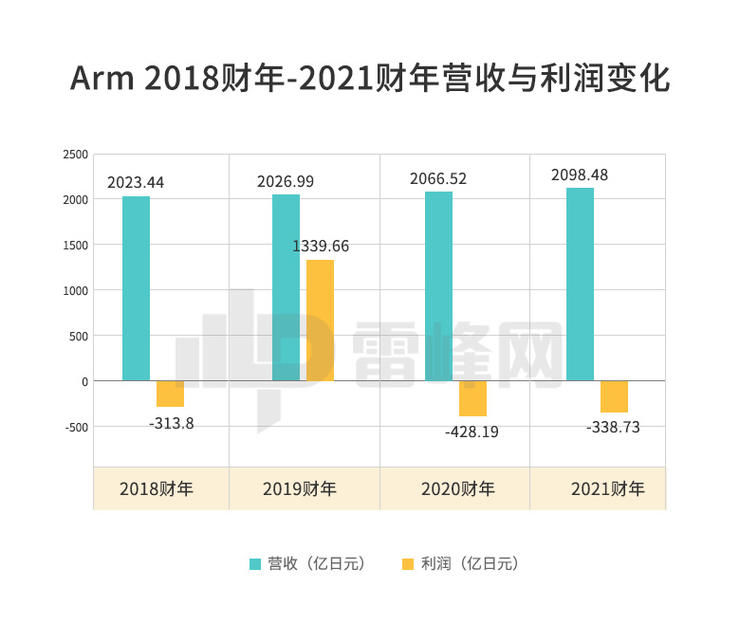

哪怕是IP核商业模式开创者Arm,也避免不了营收低增长慢的结局,观察其近四年的财报成绩,2018财年至2021财年营收依次约为111.27亿人民币、111.46亿人民币、113.64亿人民币和115.40亿人民币,四年仅增长3.7%。

文章插图

正因如此,全球范围内做IP生意的半导体公司,要么是Synopsys、Cadence等EDA领域巨头,要么是提供芯片设计的公司顺便卖IP,极少有像Arm这类完全靠IP授权存活至今的公司。

而时至今日,那些曾经让Arm安身立命且稳定增长的关键因素正逐一失效。

“Arm 能够发展至今,其最大的成功是在智能手机芯片上取得成功,引领整个智能手机时代向前发展。”芯动科技工程副总裁毛鸣明向雷峰网表示。

20世纪90年代,信息产业从计算机向智能手机过渡,智能移动终端产品复杂多样,对芯片功能和性能需求的差异化增加了芯片设计的复杂度。

而基于Arm精简指令集架构的Arm微架构内核IP选择多样,设计精简、功耗更低,逐渐成为手机、平板等移动终端设备的芯片架构首选,同时也在机顶盒、视频监控等应用媒体领域获得广泛成功。

据软银2017年大会公布的数据显示,超过99%的智能手机、调制解调器,超过95%的车载信息设备和超过90%的可穿戴设备都搭载了Arm处理器。

这也意味着,Arm移动处理器市场基本饱和,未来增长空间极小。

另一半导体从业人员则认为,Arm之所以能够发展至今,关键在于其生态建设完备,帮客户节省大量成本。“生态可以理解为面向设计芯片和使用芯片群体的生态,为做芯片和用芯片的群体提供标准、工具链、编译器、调试工具等,使其使用该指令集的成本降到最低。”

推荐阅读

- 999卢比|一加Nord 2 5G手机海外发布 搭载天玑900支持65W快充

- 摩托罗拉|传小米2亿像素超大底曲面屏新机研发中 价格或不便宜

- 英特尔|惠普第八代游戏家族产品重磅首发,硬核升级助力玩家全速出击

- K50|Redmi K50电竞版首卖1分钟破2.8亿

- 魅族|库克被起诉?原因是苹果销量下滑,网友表示国产要崛起了

- 性价比|有性能、有续航,更有性价比!目前入手这3款手机相当明智了

- 散热|手机持久冷静的秘技?红魔涡轮散热背夹发布

- 推荐|徐徐道来说手机 篇五十四:适合作为“高级又走心”的节日礼物的手机推荐

- 指纹|比亚迪指纹识别专利获授权,实现两级唤醒避免误触

- 新品|惠普2.16电竞新品发布会到底给游戏玩家带来了什么?