历史上八次人口大迁徙,打破了地区限制,改变了多地人口结构

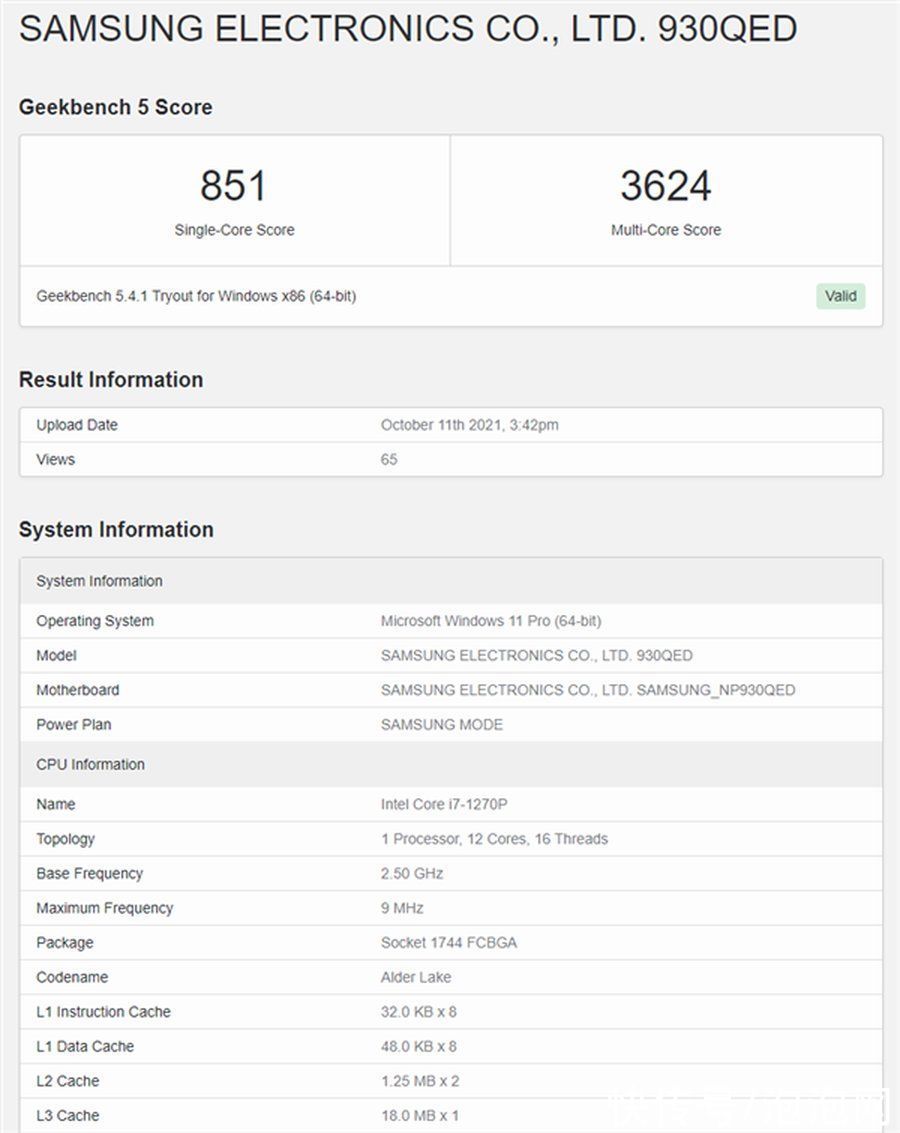

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

从我国人口分布变迁的历史来看 , 战争、社会动乱、天灾以及北方少数民族的侵扰 , 都是我国各个历史时期人口分布变迁的原因之一 。 但上述原因只是促成中国历史时期人口分布发生变迁的外部原因 , 而不是根本的、内在的原因 。 那么到底是什么在历史人口分布变迁中起决定性作用呢?

1.西晋末期迁徙起因:永嘉之乱 , 五胡乱华

简述:从刘秀开始允许胡人内迁 , 但是经过几百年的发展 , 胡人在北方已经比例很高 。 到了西晋时期 , 由于八王之乱耗尽了国力 , 以五胡(匈奴 , 鲜卑等)为代表的胡人开始在北方建立政权 , 并且匈奴贵族刘渊建立的前赵政权 , 并攻破了洛阳和长安 , 史称永嘉之乱 , 俘虏了晋怀帝和晋愍帝 , 导致西晋灭亡 。 北方成为胡人的天下 , 很多汉人遭受屠杀 , 汉人被当做两脚羊屠杀当军粮 , 大量军民开始迁往南方 。

方向:由黄河流域迁移到长江流域 , 尤其是移民到长三角地区

数量:预估迁移200万人左右

结果:初步改变北多南少的人口分布局面 , 使得南方(尤其的江浙地区)有了第一次经济大开发 。

2.唐安史之乱后诱因:安史之乱

简述:安史之乱是唐朝由盛转衰的一个转折点 , 其主要战场基本上都是在北方 , 更为严重的是 , 间接导致中原地区陷入了长达百年的藩镇割据的混乱状态 。 而南方重镇如金陵、广州等很多地方 , 却相对稳定 , 吸引了大批来自波斯和阿拉伯的商人来做生意 , 经济发展得到了巩固 。

方向:由黄河流域迁移到长江流域 , 主要是长江中下游地区

数量:预估迁移100万人左右

结果:从根本上改变了中国人口分布以黄河流域为重心的格局 , 南北人口分布比例第一次达到均衡 。

3.北宋末期(建炎南渡)诱因:靖康之耻 , 蒙古灭金、北宋

简述:北宋末年“靖康之乱” , 金国乘宋朝国力空虚 , 乘机大规模南下 , 因无非忍受金邦的屠杀和高压政策 , 山东、河南等地的汉人纷纷跟随着朝廷大批大批地迁移到长江中下游地区 。 而到南宋末年 , 忽必烈出动大批蒙古兵南侵 , 发动了消灭南宋的战争 , 主要战场在长江中下游地区 , 当地居民为躲避战乱大量向珠江流域迁徙 , 主要迁入广东、广西、福建等地 。

方向:从黄河流域到长江 , 珠江流域

数量:累计南下迁移约500万人左右

结果:经过第三次人口南迁 , 彻底改变了北多南少的人口格局 , 而且完成了经济中心的南迁;另外由于蒙古灭南宋 , 使得长江流域的人口大规模南迁珠江流域 , 使得珠江得到大规模开发 , 这也就是客家人的来源 。

4.洪洞县大槐树移民诱因:元末明初江淮流域战乱频繁

简述:元末明初由于连年战乱屠戮、大量人口流离失所 。 比如扬州 , 在朱元璋率军队占领之时 , 只剩下18户人家 。 为了发展江南经济 , 朱元璋不得不发动一次声势浩大的移民 。 这次移民 , 把山西大量人口迁移到河北、河南、山东以及陕甘一带 , 最南抵达淮河流域 , 经建文帝、明成祖 , 历时五十余年 , 规模之大、范围之广 , 空前绝后 。 民谣“问我祖先何处来 , 山西洪洞大槐树 。 祖先故居叫什么 , 大槐树上老鹳窝”就产生于这次人口大迁移中 。

方向:从山西南部向河南、河北、山东、安徽、江苏等华北地区的大规模移民 。

数量:据《简明中国移民史》记载 , 明代初年 , 长江流域移民700万 , 华北地区移民490万 , 西北、东北和西南边疆也有150万 , 合计1340万 , 几乎占到当时全国总人口的两成 。

5.清初的湖广填四川诱因:张献忠在四川建立大西政权

简述:明末清初时期 , 战乱频繁 , 四川受害比较严重 。 先是张献忠入川称帝建立政权 , 四川成了首战之地 , 后来南明与清军的战争 , 又继续影响四川 , 再后来吴三桂反清后与清军的战争 , 让四川再次遭到战乱和屠戮 。 据官方统计 , 1668年成都全城只剩下人丁7万人 , 一些州县的户口只有原来的10%到20% 。 为了填补四川人口的缺失 , 康熙给予了大量诱人的政策 , 如五年不纳税、田土数亩、安置费、可应科举等等 , 于是移民蜂拥而至 。 湖北、湖南居民沿江而上进入川东 。 广东人则大批进入四川盆地西部和南部 , 给四川带来客家话 。 此外还有来自福建和江西、广西的移民 。 等到乾隆后期 , 四川一县的人口已经增加到上万户 , 设置一些偏僻的深山、峡谷之中都有了居民 。

方向:两湖两广地区 , 江西 , 福建等人到川蜀

数量:在一个世纪内 , 四川接纳移民达600多万人 。 现代四川人口中 80%以上的家庭都是清代“湖广填四川”大移民的后裔 , 总数达六、七千万人之巨 , 在成都 , 这个比例更高 , 达95%以上 。

6.走西口诱因:战争 , 瘟疫(丁戊奇荒)等

简述:西口是明朝的长城要塞 , 位于山西朔州右玉县 , 也叫杀胡口 , 到清朝才改名叫杀虎口 。 西口是西北商道的重要交通枢纽 , 走出西口 , 商人们就可以与蒙古、甚至俄罗斯人做生意 , 明朝与蒙古通商贸易后 , 除了西口以外 , 还有一处很重要的通商口岸 , 就是河北的张家口 , 也称东口 。 明朝中期到民国初期 , 将近400年时间 , 无数山西、陕西、河北人民背井离乡 , 通过东、西两口抵达蒙古的归化城、土默特、察哈尔、鄂尔多斯等北方城市 , 为了谋求一条生路 。 大规模的走西口事件发生在清光绪年间 , 山西等地连年大旱 , 出现了“丁戊奇荒” , 堪称史上最大的旱灾 , 其中又以晋北地区干旱最为严重 , 部分地区连续几年滴雨未下 。

方向:主要是晋北人迁移到内蒙古

结果:改变了内蒙古的人口结构 , 使得内蒙古以汉族人口为主

7.闯关东诱因:战争 , 瘟疫等 。

简述:山海关以东 , 就是今天的东北三省 。 康熙年间 , 东北实行封禁 , 不许汉民进入“龙兴之地”垦殖、采矿 , 但是私闯关卡 , 到禁区开垦土地的农民 , 难以禁绝 。 到了咸丰末年 , 长达200多年的封禁政策解除 , 鼓励移民垦荒 , 关内大批人口开始进入东北 。 清亡之后 , 闯关东的移民潮越来越高涨 , 每年移到关外的民众多达数十万 , 最高时 , 一年有上百万河北、山东的居民举家迁往东北 。 在整个闯关东的大潮中 , 华北地区居民向东北移居的多达3700万 , 东北三省成为中国移民人口最多的地区 。

方向:山东 , 河北人到东北

数量:在整个闯关东的大潮中 , 华北地区居民向东北移居的多达3700万

结果:改变了东北的民族结构 , 汉人成为东北的主要民族 , 今天东北八成以上的人是闯关东的人的后代

8.下南洋诱因:逃避战乱

简述:南洋的地理概念主要是指包括当今东盟10国在内的广大区域 。 中国历代封建王朝的末年 , 不堪战乱的普通百姓和权力失落的前朝贵族纷纷移居海外 。 由于地缘上的毗邻关系 , 东南亚成为中国移民的迁徙地和避难所 。 因此这种迁徙历史上称为“下南洋” 。 但真正意义上的下南洋是从明末清初开始的 , 到清朝末年达到高潮 。 下南洋的人口 , 来自全国大部分省区 , 但福建、广东人占95%以上 , 这与地理人文因素密切相关 。 据统计 , 印尼两亿人口中 , 约一千万是华人 , 马来西亚两千五百万人口中 , 约六百万是华人 , 泰国六千五百万人口中 , 约二千万是华人 , 新加坡三百多万人口中 , 约90%是华人 。

方向:广东 , 福建到东南亚

数量:约三千万左右

结果:改变东南亚人口结构

【历史上八次人口大迁徙,打破了地区限制,改变了多地人口结构】欢迎关注:超级行者

推荐阅读

- 铁水如何淬炼成金 铁水如何淬炼,铁水如何淬炼成铁

- 美国3.3亿的人口,消费力为什么能超过中国14亿人?现在有答案了

- 海岛大亨如何增加人口 海岛大亨如何提高军队,海岛大亨怎么防止叛军

- 西周东周怎么灭亡的 东周如何灭亡,东周怎样灭亡

- 柳永的一生 柳永其人如何,柳永是怎样的人

- 历史上的俄土战争发生了多少次?哪一国的胜率更高?

- 宁波现状:城市过度集中,宁波超级人口规划

- 电商切入消费金融的优劣势 人口多对电商消费金融有什么好处,人口多对电商消费金融有什么好处呢

- 如何去除小人的方法 如何去除小人,如何去除小人口舌

- 上海人口统计 电商中的人口统计是什么意思,台湾历年人口统计