杜松这个“杜太师”的绰号是怎么来的呢?

《明史纪事本末》记载:“松 。榆林人 。守陕西与胡骑大小百余战 。无不克捷 。敌人畏之 。呼为杜太师而不名 。”

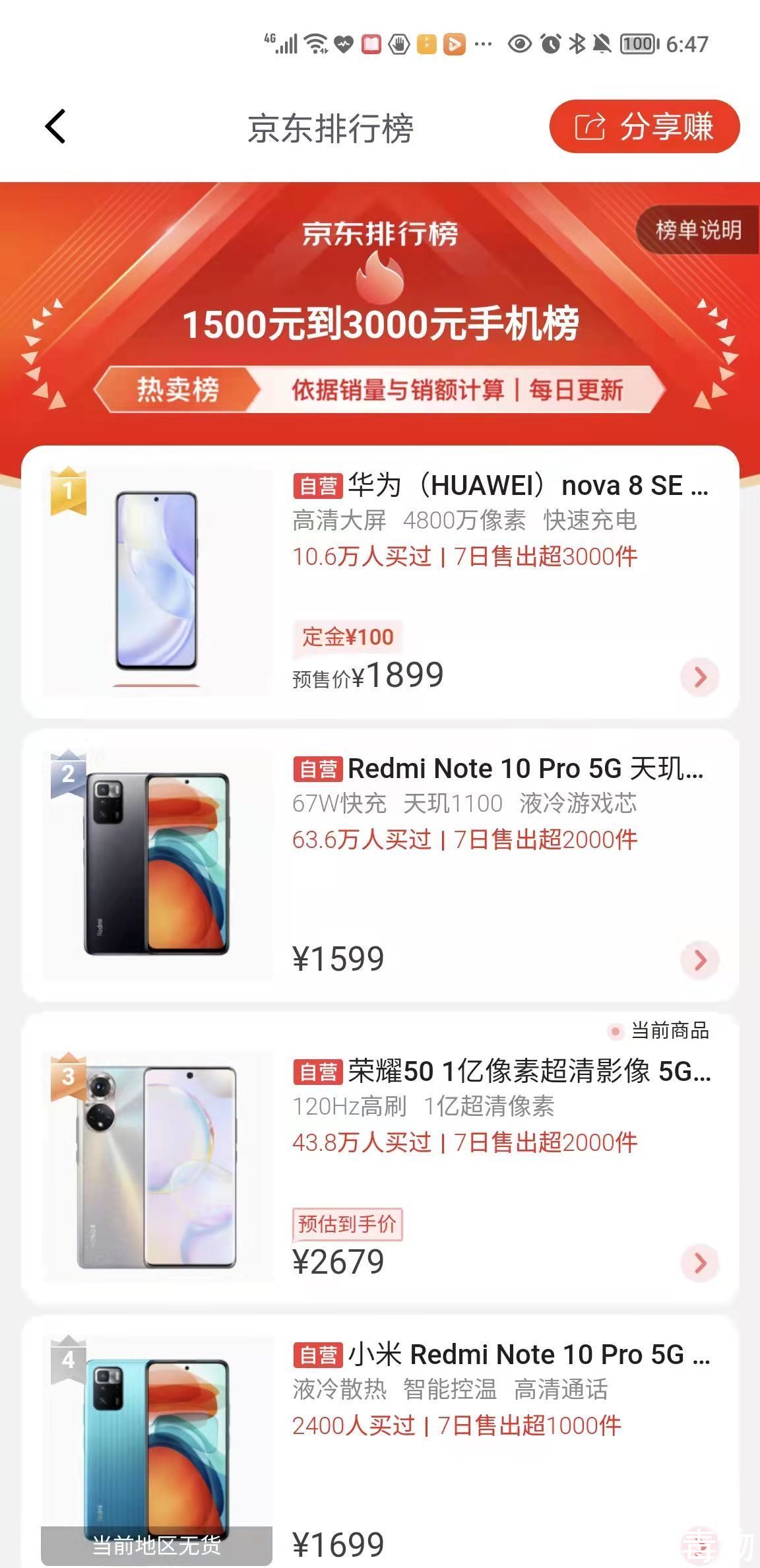

文章插图

杜松绣像

首先我们要知道 。从隆庆元年册封蒙古土默特部俺答汗为顺义王 。在边境开展贸易以来 。明朝西北边陲 。就进入了长期和平阶段 。从俺答汗到他儿子黄台吉 。两代顺义王都很好的履行了职责 。所谓“东自海台 。西尽甘州 。延袤五千里 。无烽火警” 。和平 。持续了二十多年 。杜松在这个时期 。是不可能有什么表现的 。

直到万历十八年以后 。第三代顺义王扯力克图谋将势力扩大到青海 。开始窜犯边境 。明朝集中大军到西北 。开展了长期的战争 。不过主战场在青海 。杜松应该就是作为偏师 。在陕西边境出击沿边的蒙古部落 。作为牵制 。

文章插图

明朝因未失养马之地 。骑兵一直保持着一定战斗力 。其中精锐浑身裹甲 。非孱弱的宋代可比

那时候蒙古人已经严重衰落 。除了扯力克的直属精锐外 。大多数部落武装不过是装备不起铁甲的牧民 。在武装到牙齿的明军九边铁骑前 。战斗力着实堪忧 。因此说“敌人畏之”是真的 。但并没有什么厉害的敌人 。杜松也正是靠这些不厉害的敌人获得了战功和威名:“由舍人(明代称应袭卫所职位的武官子弟为舍人)从军 。累功为宁夏守备 。”

文章插图

蒙古大型部落首领手下一般会有一些装备精良的常备兵 。但大多数蒙古骑兵只是平常的牧民 。虽然骑术好 。也不过就是持弓轻骑兵而已 。很难和明军甲骑正面争锋

一旦遇到厉害的敌人 。杜松立刻就暴露出其有勇无谋 。难堪重任的缺点 。

万历二十二年 。扯力克的长孙卜失兔(后来的第四代顺义王)“掠张春井 。大入下马关 。松偕游击史见、李经以二千余骑邀击马莲井 。小胜 。误入伏中 。见战死 。松、经皆重伤 。士卒死过半 。麻贵援军至 。松复裹创力战 。寇始败走 。时松已进游击将军 。论功迁延绥参将 。”

从这个战例中可以看出 。杜松恃勇轻进 。结果中了蒙古人的埋伏 。二千明军骑兵死了一大半 。杜松自己也身负重伤 。要不是与辽东总兵李成梁并称为“北李南麻”的延绥总兵麻贵及时救援 。杜松这次就死定了 。也不用等到萨尔浒之战 。

当然蒙古人毕竟没文化 。狡猾的不多 。大部分时候杜松靠着勇力就能打胜仗 。因此节节高升 。万历二十三年 。“(麻)贵大举捣巢 。松以右军出清平塞 。多所斩获 。进副总兵” 。三十四年 。杜松已升为延绥总兵 。“套寇犯安边、怀远 。松大破之” 。三十六年十二月 。为辽东总兵时曾“败敌连山驿”

杜松性格颇为急躁 。还在当参将时 。就因为“尚气不能容物 。尝因小忿 。雉发为僧” 。官不当去当和尚了 。后来当辽东总兵 。又因为反击朵颜部 。结果误击察哈尔部 。曾经被李成梁打得比较老实的察哈尔部大举入侵 。“以五千骑攻陷大胜堡 。执守将耿尚仁支解之 。深入小凌河 。肆焚掠 。游击于守志遇于山口 。大败 。死千余人 。守志亦重创 。松驻大凌河 。不敢救 。”引发许多文官弹劾和诬陷 。

杜松更加愤怒 。“自提兵出塞 。将捣巢以雪前耻 。而所得止五级 。士马多陷大凌河 。松益惭愤 。数欲自经 。尽焚其铠胄器仗 。置一切疆事弗问 。”本来想报仇雪耻 。结果情报工作没做好 。只斩首五级 。实在拿不出手 。于是就把自己的盔甲武器全烧了 。还想自杀 。然后就是什么工作都不管 。这种自暴自弃的行为导致其被解职 。

可以说中年时期的杜松精神状态已经很不稳定 。有暴力和自毁倾向 。如果在现代可能已经住院了 。就其能力来说 。也就是冲锋陷阵、斩将夺旗的匹夫之勇 。不能胜任统帅的位置 。

但是当时大明内忧外患 。还离不开杜松这种武勇之辈 。“四十三年 。河套寇大入 。令松以轻骑捣火落赤(蒙古多罗土蛮部)营 。获首功二百有奇 。复叙用 。”

文章插图

后金军来源是世代从事渔猎的辽东少数民族 。蛮勇过人 。又通过多次击败辽东明军武装了自己 。到萨尔浒战前已经是一支人员战斗素质高、装备好、令人生畏的精锐武装 。最关键的是 。后金军打仗很会用脑子

推荐阅读

- 雪莲果切开后很快发黑能吃吗

- 如何评价电视剧《怒晴湘西》中潘粤明饰演的陈玉楼虽为卸岭老大,却频频失误害死兄弟?

- 雪莲果发霉切掉能吃吗

- 周立波与唐爽终于由骂战到对薄公堂,这场官司你认为谁会赢?

- 很多大火的电视剧拍摄第二部时为什么经常更换主演?

- 为什么晚上不能吃南瓜

- 唐爽作为一个高学历的人,为什么会参与这件本不该陷进枪毒事件的争斗中?

- 桌游阿瓦隆中奥伯伦为什么是反派角色?

- 南瓜放的越久会不会越甜