曾经在长沙爆红的腊鲢鱼,怎么就不行了?

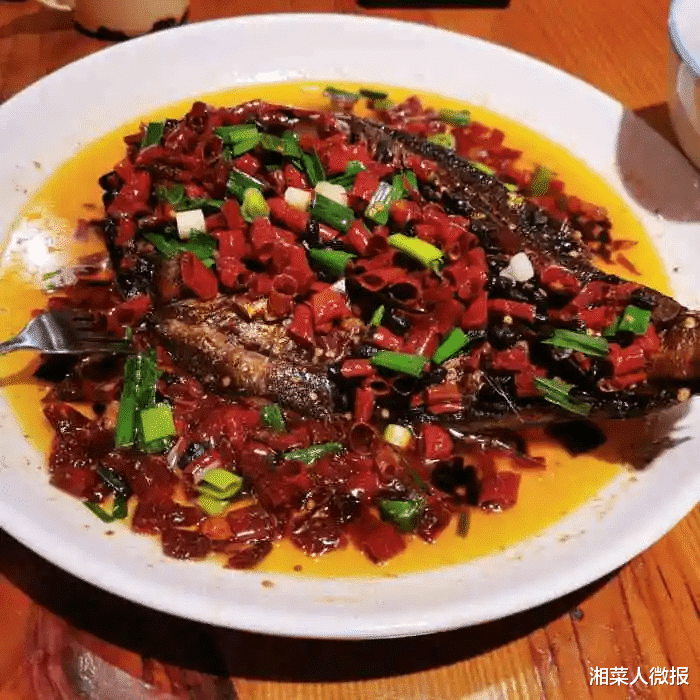

文章图片

文章图片

作者丨鱼头

尊重原创 , 拒绝一切未经授权的转载

此前 , 心血来潮约上友人按照就近原则选了家高桥附近的曾去过的门店就餐 。 图省事 , 本想按照曾经吃过的菜照原样再来一份 , 这才发现曾经占据着某家常馆子菜单榜首的腊鲢鱼 , 早已不见踪影 , 一问老板才知道 , “早就下架了 , 想吃鱼的话 , 试试水煮活鱼或者香煎禾花鱼 , 都是新鲜鱼 , 口味还好些 。 ”

我这才忽然意识到 , 前两年曾经红极一时的腊鲢鱼 , 似乎风光不再 。 在网络以腊鲢鱼为关键词搜索 , 多数的狂欢停留在了2020、2021年;那些街边曾如雨后春笋般涌现的张师傅李师傅腊鲢鱼 , 当中有不少都已悄悄改头换面 , 重新回归“家常菜”“口味馆” , 或干脆换了行当 。 就连昔日热度极高品牌的炊小二腊鲢鱼、成师傅腊鲢鱼 , 等位就餐的热闹景象也难重现——就连两家的纠葛往事 , 似乎也随着腊鲢鱼的热度渐行渐弱 , 再提不起人的兴趣来 。

曾经来势汹汹的腊鲢鱼 , 为什么就不火了?

餐饮不能以低价为核心

仅靠“低价”一张牌 , 走不通餐饮路 。 据说 , 腊鲢鱼在长沙发展最鼎盛的两年 , 以之命名的门店数量曾达到400家有余 。 而当年腊鲢鱼之所以能够流行 , 与其亲民的价格有着重要关联 。 当时刚从疫情的焦虑中暂缓过来的大众 , 消费能力有限 , 而诸多打着腊鲢鱼招牌的餐饮店 , 人均不到40的消费 , 以极其实惠的价格迅速占领了消费者心智 。

但这些以平价著称的餐厅 , 在食材、人工、房租餐饮成本的“三座大山”前面也同样无能为力 , 只能从各方面抠抠搜搜 。 今年八月 , 某店还因为在食品安全抽检中餐具不合格被罚5000元 , 更不用提什么有品质的环境和服务 , 体验可想而知 。

再看产品本身 , 腊鲢鱼本身的口味虽然有群众基础 , 但缺乏规范的食材生产企业和品牌 , 极易导致熏制过程的不到位、不规范而造成腊鲢鱼食材品质良莠不齐;而瞅准了腊鲢鱼开店老板们 , 其中不少本就资金不富裕 , 想靠开个小店攒点资金 , 自然不会将食材品质摆在第一位 。

以低价吸引消费者的做法 , 只能维持一时 , 新鲜感一过 , 消费者从中醒悟 , 目光还是会回到品质和体验上来 。 尽管前两年腊鲢鱼餐厅的竞争激烈 , 但“玩死”品牌的或许并不是什么高超的手段 , 正是利益至上、疯狂压缩成本的你自己 。

所谓“单品战略” , 并没有你想的好做

聚焦某个菜品 , 迅速在消费者心中留下印象 , 这是眼下不少餐饮老板们的做法 。 但观察如今以这种方式发展的湘菜品牌如费大厨、炊烟等 , 他们能够保持好的发展势头又绝不只是只靠这一道菜 。 费大厨除了有辣椒炒肉 , 还有香酥大鲫鱼、鲜丝瓜焖蛏子肉 , 炊烟除了有小炒黄牛肉 , 还有剁椒鱼头、毛氏红烧肉等九大经典湘菜 。 他们的共性是 , 不仅要做好招牌菜 , 更要在其他菜品下功夫 , 以此延续品牌在消费者心目中的印象 。

在单品的选择和设计上 , 也不只是“把菜做出来就行” , 那些经过反复推敲的产品 , 才能在个性与普适性中间找到平衡 , 成为真正的招牌菜 。 在寻常的菜品中加入一些白木耳、混合多种剁椒配置特色酱料等做法 , 看似微小 , 却正是它们的吸引力所在 。 而腊鲢鱼热度的减退 , 与产品本身创新不足有一定关联 。

【曾经在长沙爆红的腊鲢鱼,怎么就不行了?】单品战略中的“单品” , 只是一块敲门砖 , 如果把它当成你餐厅产品的“天花板”“最高标准”来做 , 消费者会迅速认清事实 , 失去二次消费的兴趣 。

推荐阅读

- 广州又一次走在了前头,房贷延期还贷政策来了!专家:没那么简单

- 618以后还有什么电商的大优惠活动 电商618活动一般什么时候最便宜,电商618活动一般什么时候最便宜呢

- 摩托车如何存放汽油 摩托车如何存放,摩托车如何存放在运城北

- 怎么说才会听 如何说才会听在线阅读,怎样说才会听

- 为什么电商在国外不火 电商为什么在外国不流行,电商为什么在外国不流行了

- 如何在路由器下设置无线路由器上网 如何在路由器下设置无线路由器,如何在路由器下设置无线路由器密码

- 如何查找贴吧的帖子 如何查找贴吧id,如何查找贴吧用户

- 藏獒最近市场行情 藏獒现在行情如何,藏獒现在行情如何了

- 泾县电商园规划在什么地方建设 泾县电商园规划在什么地方,泾县电商园规划在什么地方建

- 如何在支付宝上做广告宣传 如何在支付宝上做广告,如何在支付宝上做广告推广