南方人注重建设宗族祠堂,而北方几乎看不到,究竟是什么原因?

文章图片

文章图片

文章图片

祠堂是祭祀先祖的场所 , 它承载着一个宗族的精神信仰和文化信仰 , 更是儒家文化在民间的延伸 。 儒家文化的核心是“仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌” , 而宗族祠堂 , 恰恰是一个宗族之间 , 相互灌输和传递儒家文化精神的圣地 。

作为北方(陕西关中)70后人 , 我压根没有见过自家的宗族祠堂 , 也没有听过父辈、祖辈说起过 , 甚至连我们家族的家谱也没有见过 。

即使放眼周边 , 我也没有见过其他姓氏拥有自己的宗族祠堂 , 至多见过少量宗族有自己的家谱 。

比起南方人 , 北方人确实对寻根问祖比较看轻 , 难道北方人真的对宗族的情感那么淡漠吗?这个问题一度令我百思不得其解 。

真正对北方人的宗族祠堂有一个清晰而全面的认识 , 还得拜当代著名作家陈忠实先生的《白鹿原》所赐 , 《白鹿原》正好是以陕西关中农村近百年(清末到20世纪80年代)的历史演变为线索 , 以小见大 , 展现了华夏儿女奋发图强的民族精神 , 呈现出恢弘壮阔的史诗风格 。

同时 , 作者对“寻根理念”进行了浓墨重彩地渲染 , 当我们沿着寻根理念逆流而上时会发现 , 我们的“根”毫无疑问是儒家礼教文化 。 寄托在一个外在形式上 , 就是宗族祠堂 。

宗族祠堂具有许多重要作用 , 比如 , 制定族规乡约 , 举办宗族成员的婚丧嫁娶活动 , 奖励或惩罚某个宗族成员 , 商议宗族内部的大事 , 节日期间举办宗族大型聚会 , 等等 。

《白鹿原》里多次出现的“白鹿宗祠” , 就是白鹿原上白家、鹿家共用的祠堂 , 它在弘扬儒家礼教的同时 , 也为整个宗族积淀了丰厚的宗族文化 , 体现出来的作用不言而喻 。

实际上 , 祠堂和宗族文化早在汉代就已经形成 , 跟“独尊儒术”的文化理念所产生的时间基本同步 , 《汉书·文翁传》里记载:文翁(汉景帝后期的蜀郡守)终于蜀 , 吏民为立祠堂 。 及时祭礼不绝 。 这句话说明在两汉时期 , 祠堂和宗族文化已经形成了规模 , 在民间普遍存在 。

在后来 , 凡是有一定实力的宗族 , 都会建造自己的祠堂 , 豪门望族的祠堂宛如深宫大院 , 不仅富丽堂皇而且面积大 , 普通家族的祠堂规模跟民居差不多 。 不论规模大小 , 人们在祠堂的正厅 , 会按照字辈谱的顺序 , 摆上列祖列宗的牌位 , 供后人祭拜 , 让人们明白自己的根源所在 。

时过迁境 , 现在的北方已经极少看到宗族祠堂 , 而在南方比比皆是 , 为何会出现这种情况?需要从历史原因和人文环境来看待这个问题 。

具体分析下来 , 差不多有以下四个原因 。

其一 , 从历史进程来看 , 南方人大多是从北方中原地区迁徙过去的 , 背井离乡后 , 为了缅怀北方的先祖 , 南方不少家族建立了祠堂 。

中华民族诞生于黄河流域 , 然后向周边地区逐步发展、壮大 , 当中原地区、关中地区已经发展成为富庶之地时 , 长江以南地区仍然是人烟稀少之地 , 甚至是蛮荒之地 。

随着北方地区的人口不断增多 , 可利用资源越来越少时 , 北方人之间为了相互争夺资源 , 不断发生冲突和战争 , 老百姓为了躲避战乱 , 就迁徙到南方地区 。

比如 , 三国鼎立时期 , 西晋“八王之乱”和“永嘉之乱”时期 , 五代十国时期 , 元蒙时期 , 北方地区连年战乱 , 民不聊生 , 老百姓不得不迁居到相对太平的南方 。 离开故土后 , 无法安放精神寄托 , 人们只能通过建立祠堂 , 祭奠列祖列宗 , 久而久之 , 形成了宗族文化 。

其二 , 南方远离政治中心 , 所受到的辐射力有限 , 需要祠堂和宗族文化来约束人们的言行 , 提升宗族的凝聚力 , 起到管理的作用 。

纵观历史 , 我国在北方建都的时间要远远多于南方 , 如 , 长安、洛阳、开封、北京等著名都城都位居北方 。

都城由于是政治中心 , 对周边地区的辐射力相当大 , 俗话说“天子脚下要低调” 。 而远离都城的南方地区 , 受到的辐射力有限 , 这就需要宗族祠堂和宗族文化来起到约束和管理的作用 。

实际上 , 在古代社会 , 宗族文化是皇权的稳定器 。 县官属于最低级别的官员 , 县以下的管理权都交给宗族自治 , 由德高望重的族长来实施管理权 , 祠堂恰好是族长发挥个人职责的舞台 。

如果哪个宗族成员作奸犯科 , 会被押到祠堂由族长审判和处罚 。 对整个家族来说 , 族长就是监督者和管理者 , 对管理宗族 , 提升宗族的凝聚力至关重要 。

其三 , 在“破四旧”时期 , 南方因为受到的冲击力较小 , 许多祠堂得以完整地保存下来 , 时至今日 , 发展成为宗族的精神信仰 。

上个世纪“破四旧”时 , 宗族文化被当作封建旧文化、旧风俗的代表 , 致使北方的许多宗族祠堂毁于一旦 , 而南方相对偏远的地方 , 一些年代久远的祠堂没有受到冲击和破坏 , 后来成为文物被保护下来 。

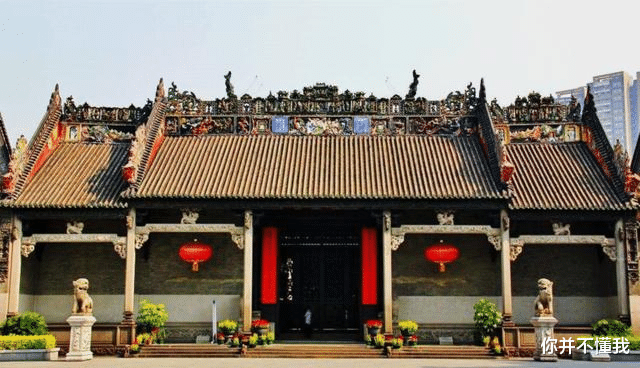

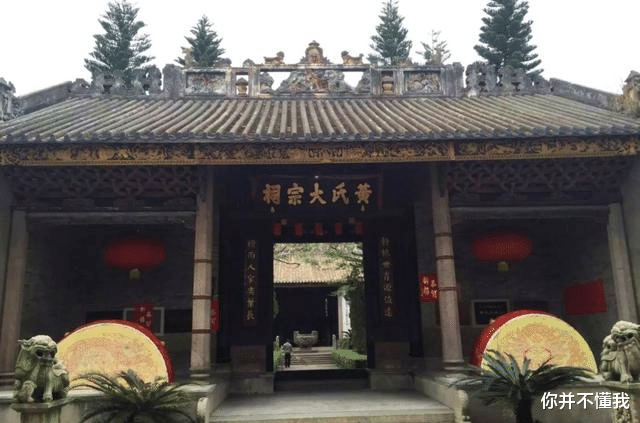

目前 , 在广东、广西、福建等地 , 仍然能看到许多古老的颇具规模的祠堂 , 比如 , 广东潮州韩文公祠 , 广东中山陈家祠堂 , 广西柳州柳侯祠 , 福建龙岩李氏大宗祠 , 等等 , 这些祠堂古色古香 , 基本上保持着原来的样子 , 承载着历史的韵味 , 以及一个宗族的文化信仰 。

其四 , 相对来说 , 南方的大家族比北方多出很多 , 为了便于管理宗族成员 , 需要建造祠堂来管束 。

历史上 , 中国诞生了许多名门望族 , 比如 , 东晋非常有名的四大家族里 , 琅琊(起源今山东即墨)王家 , 陈郡(起源今河南周口太康县)谢家 , 谯郡龙亢(起源今安徽蚌埠)桓家 , 颍川(起源今河南许昌)庾家 , 虽然王家、谢家和庾家起源于北方地区 , 但他们真正发展壮大起来 , 是在“永嘉之乱”时举家南迁后实现的 。

并且 , 他们定居南方(建康城)后 , 世世代代生活在南方 , 一直传承到现在 。

【南方人注重建设宗族祠堂,而北方几乎看不到,究竟是什么原因?】在四大家族的示范效应下 , 北方许多大家族不断南迁 , 促使南方的大家族越来越多 , 经济发展越来越繁荣 。 为了便于管理庞大的宗族成员 , 提高宗族的竞争力 , 必须建立祠堂 , 给宗族成员设立一个遵法守纪的场所 , 导致大大小小的祠堂在南方地区如雨后春笋 , 不断冒出 。

推荐阅读

- 漳州跨境电商综试区什么时候开始的 漳州跨境电商综试区什么时候开始,漳州跨境电商综试区什么时候开始建设

- 为什么要加快跨境电商建设 为什么要加快跨境电商,为什么要加快跨境电商发展

- 如何申请建行车位贷款 如何申请建行车位贷款,如何申请建行车位贷款业务

- 电子商务最看重什么 电商注重什么,电商什么最重要

- 高铁高架桥如何建设视频 高铁高架桥如何建设,高铁高架桥如何建设的

- 郑州城际铁路如何规划建设 郑州城际铁路如何规划,郑州城际铁路如何规划线路

- 九巨龙开发的龙城广场至今没建设,是不是不建了?官方回应

- 寒冬来临,常给家人喝这汤,汤汁鲜美,营养极高,南方人爱喝

- 跨境电商园区怎么做 为什么建设跨境电商园区,跨境电商园区发展规划

- 网友:济宁一小区消防不到位,不按图纸建设!金乡回应